來源:http://www.fd816.cn/ 作者:武漢科銳芯電子科技有限公司

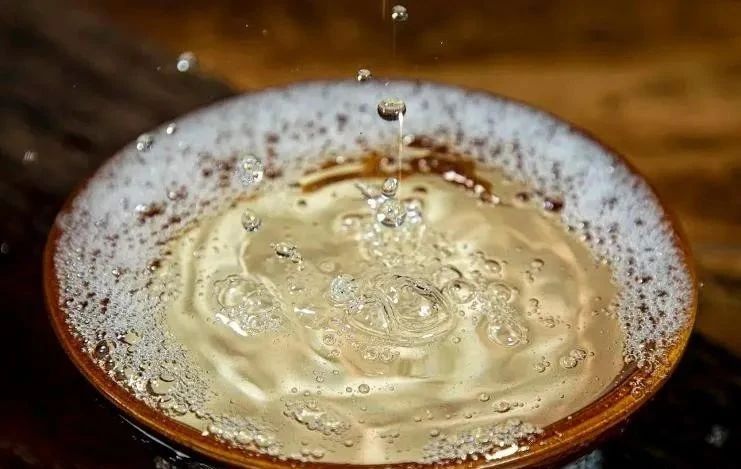

醉翁之意不在酒

典故來源于歐陽修撰寫的《醉翁亭記》。滁州西南有一座山叫瑯琊山,歐陽修常與朋友在此飲酒作樂,并用自己的號(hào)“醉翁”為亭子命名,即“醉翁亭”。

成語的背景是歐陽修在政治上失意,被貶到滁州任太守。他在醉翁亭與朋友飲酒,實(shí)際上是為了排遣心中的郁悶,真正享受的是山水的樂趣。因此,他寫道:“醉翁之意不在酒,在乎山水之間也。山水之樂,得之心而寓之酒也”,表達(dá)了他真正的意圖在于欣賞自然風(fēng)光,而非飲酒。

以茶代酒

這個(gè)典故出現(xiàn)在晉朝陳壽寫的《三國(guó)志·韋曜傳》里。三國(guó)時(shí)期東吳的最后一個(gè)皇帝孫皓每次大宴群臣時(shí),臣子至少得飲酒七升。韋曜的酒量不過二升,孫皓對(duì)他特別優(yōu)待,經(jīng)常允許他少喝或暗中賜茶來代替酒。后來,“以茶代酒”表示不拘形式,以另一種物品或方式代替原有的行為或習(xí)慣。

白衣送酒

東晉詩(shī)人陶淵明酷愛飲酒、性情恬淡,不肯為五斗米折腰,棄彭澤縣令不做,而去做“隱逸詩(shī)人”。有一年重陽節(jié),他在東籬下賞菊,撫琴吟唱,忽而酒興大發(fā)。由于沒有備酒過節(jié),他只好漫步菊叢,采摘了一大束菊花,坐在屋旁惆悵。

就在這時(shí),他看見一個(gè)白衣使者向他走來,一問才知此人是江州刺史王弘派來送酒的。王弘喜歡結(jié)交天下名士,曾多次給陶淵明送酒。陶淵明大喜,立即開壇暢飲,酒酣而詩(shī)興起,吟出了《九月閑居》這一首名詩(shī)。現(xiàn)在人們常用“白衣送酒”表示高潔的君子之誼,也表示雪中送炭或者心想事成。

黃公酒壚

成語出自南朝·宋·劉義慶《世說新語·傷逝》。西晉時(shí)期,“竹林七賢”之一尚書令王戎穿著華貴的衣服,乘車經(jīng)過當(dāng)時(shí)有名的黃公酒壚,這是他與嵇康、阮籍他們以前經(jīng)常暢飲的地方,不禁感慨萬分,心中也十分悲傷,就對(duì)身后客人說:“嵇康夭折,阮籍亡故,我被俗務(wù)纏身,再也不能一起喝酒了。如今酒壚近在眼前,回憶歷歷在目,卻是舊人已故,物是人非,如山波浩渺,不可追尋。

酒酸不售

《韓非子·外儲(chǔ)說右上》。宋朝有個(gè)賣酒的人,他待人和藹謙虛,酒質(zhì)量也很高,但是他的酒卻變質(zhì)發(fā)酸都賣不掉。賣酒人不明就里,請(qǐng)教行內(nèi)高人。高人說:“你家有惡狗嗎?”賣酒人回答說:“有!但跟我的酒變酸了賣不動(dòng)有啥關(guān)系?”高人解釋說:“別人害怕你的狗呀!你讓你兒帶錢提酒罐去賣酒,而你狗也呲牙冽嘴地跟在后面,別人害怕,你的酒就是變酸了,大家也不敢近前去買啊!”酒酸不售也叫做惡狗酒酸。酒已經(jīng)變酸了,依然賣不出去。比喻奸臣阻攔了有學(xué)問、有賢德的人為國(guó)家效力,使國(guó)君受到蒙蔽。也比喻經(jīng)營(yíng)無方或辦事用人不當(dāng)。

文章來源:酷客醬酒

鄂公網(wǎng)安備 42011102001131號(hào)

鄂公網(wǎng)安備 42011102001131號(hào)