ą┬┬äųąą─

ą┬┬äųąą─

─·¼F(xi©żn)į┌╦∙į┌Ą─╬╗ų├Ż║╩ūĒō > ą┬┬äųąą─ > ŠŲĒŹŠŲ╚ż|Ī░įĮ├¹Į╠Č°╚╬ūį╚╗Ī▒Ī¬Ī¬╬║ĢxŠŲ╬─╗»

ŠŲĒŹŠŲ╚ż|Ī░įĮ├¹Į╠Č°╚╬ūį╚╗Ī▒Ī¬Ī¬╬║ĢxŠŲ╬─╗»

üĒį┤Ż║http://www.fd816.cn/ ū„š▀Ż║╬õØh┐ŲõJąŠļŖūė┐Ų╝╝ėąŽ▐╣½╦Š

üĒį┤Ż║http://www.fd816.cn/ ū„š▀Ż║╬õØh┐ŲõJąŠļŖūė┐Ų╝╝ėąŽ▐╣½╦Š

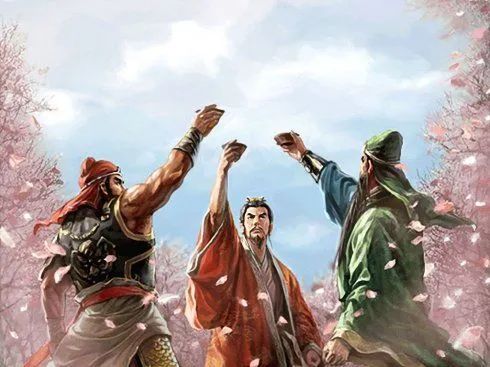

“ŠŲ”ūų╩Ū╚²³c(di©Żn)╦«╝ėéĆ(g©©)“ėŽ”ūųŻ¼ėŽĢr(sh©¬)╩Ūę╗╠ņųąĄ─17³c(di©Żn)-19³c(di©Żn)Ż¼╣┼╚╦šJ(r©©n)×ķĮY(ji©”)╩°┴╦ę╗╠ņĄ─ą┴┐Óä┌ū„Ż¼▀@éĆ(g©©)Ģr(sh©¬)ķgČ╬╩ŪūŅ▀m║Ž║╚ŠŲĄ─ĪŻ“ėŽ”▒Š╔Ēę▓╩ŪŠŲĄ─▒ŠūųŻ¼╦∙ęįĘ▓╩Ū║═“ėŽ”ŽÓĻP(gu©Īn)Ą─ūųČ╝┼cŠŲėąĻP(gu©Īn)Ż║ßjßä▒Ē╩ŠįņŠŲŻ¼¶■┤·▒Ē┘I┘uŠŲŻ¼ūĒ§ĖČ╝╩Ū║╚ČÓ┴╦ŠŲŻ¼┤╝ųĖ▓╗ōĮ╦«Ą─ŠŲŻ¼ą’ųĖø]╣Ø(ji©”)ųŲĄž║╚ŠŲŻ¼ū├▒Ē╩ŠšÕŠŲ’ŗŠŲŻ¼ķū×ķŠŲŲ„ĪŻūįŠŲ«a(ch©Żn)╔·ų«╚šŲŻ¼ŠŲ╬─╗»ŽÓæ¬(y©®ng)Č°╔·ĪŻ╩Ęėøųąėø▌dŻ¼╔╠│»“ęįŠŲ×ķ│ž”Ż¼╝q═§Ė³╩ŪĮ©┴óŠŲ│ž╚Ō┴ųŻ¼╣®ūį╝║Ą─╔▌├ęŽĒśĘŻ╗ų▄│»ÅŖ(qi©óng)╗»’ŗŠŲ┐žųŲŻ¼ĪČįŖĮø(j©®ng)·ąĪč┼ĪĘųąčńŗįŖĪČ┬╣°QĪĘŻ¼Š═ėą“▀Ž▀Ž┬╣°QŻ¼╩│ę░ų«╠OĪŻ╬ęėą╝╬┘eŻ¼╣─╔¬┤Ą¾Ž”Ą─įŖŠõĪŻų▄┤·Ż¼čń’ŗęčĮø(j©®ng)ūā│╔┴╦ų▄═§┼cųT║Ņ└ŁönĖąŪķĪóņ¢╣╠š■ÖÓ(qu©ón)Ą─╣żŠ▀Ż¼ŠŲčńĖ³ūóųžČY╣Ø(ji©”)Ż¼ėą║▄ųžĄ─āx╩ĮĖąŻ╗ŪžØhĢr(sh©¬)Ų┌ŠŲ’L(f©źng)┤ŠśŃŻ╗╬║ĢxĢr(sh©¬)Ų┌ūĒŠŲ│╔×ķę╗ĘN│▒┴„Ż╗╠Ų│»ŠŲ╩└Įń║└Ūķ╚fš╔Ż╗ā╔╦╬Ģr(sh©¬)┤·ūĘŪ¾ķ_æčĢ│’ŗŻ╗į¬│»ŠŲ╬─╗»║Ų╩Ääé┴ęŻ╗├„ŪÕĢr(sh©¬)Ų┌įŖŠŲ╚┌║Ž┤T╣¹└█└█Ż║╬ęéāūŅ╩ņŽżĄ─ĪČ╚²ć°č▌┴xĪĘķ_Ų¬įŖŻ║“ę╗ēžØߊŲŽ▓ŽÓĘĻŻ¼╣┼Į±ČÓ╔┘╩┬Ż¼Č╝ĖČą”šäųą”Ż¼¤o▓╗╩ŪįŖ╠N(y©┤n)ŠŲŽŃŻ¼ŠŲ┘xįŖŪķĪŻ

ŠŲŻ¼į┌╚╦ŅÉ╬─╗»Ą─Üv╩ĘķL(zh©Żng)║ėųąŻ¼╦³ęč▓╗āHāH╩Ūę╗ĘN┐═ė^Ą─╬’┘|(zh©¼)┤µį┌Ż¼Č°╩Ūę╗ĘN╬─╗»Ž¾š„╝┤ŠŲ╬─╗»Ą─Ž¾š„ĪŻųąć°Ą─ŠŲ╬─╗»║╦ą─ęįĄ└╝ęš▄īW(xu©”)×ķį┤Ņ^Ż¼ŪfūėūĘŪ¾Į^ī”(du©¼)Ą─ūįė╔Ż¼│½ī¦(d©Żo)“│╦╬’Č°ė╬”“ė╬║§╦─║Żų«═Ō”“¤o║╬ėąų«Ól(xi©Īng)”ĪŻŪfūėĄ─╦╝Žļ╩ŪīÄįĖū÷ūįė╔Ą─į┌ĀĆ─Ó╠┴└’ōuŅ^ö[╬▓Ą─ק²öŻ¼ę▓▓╗ū÷░║Ņ^ķ¤▓ĮĄ─Ą½╩▄╚╦╩°┐`Ą─Ū¦└’±RĪŻūĘŪ¾Į^ī”(du©¼)Ą─ūįė╔Ż¼═³ģs╔·╦└└¹Ąō╝░śs╚ĶŻ¼╩Ūųąć°ŠŲ╬─╗»Ą─Š½╦Ķ╦∙į┌ĪŻ

╬║Ģx╠Äį┌ųT║Ņ╗ņæ(zh©żn)Ż¼ĘųĖŅ╠ņŽ┬Ą─Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼╔ńĢ■(hu©¼)├¼Č▄╝»ųąČ°Įø(j©®ng)│Żąį▒¼░l(f©Ī)ĪŻį┌▀@śėĄ─╔ńĢ■(hu©¼)▒│Š░Ž┬Ż¼ŠŲ╦Ų║§│╔×ķ┴╦╚╦éāą¹ą╣Ą─│÷┐┌Ż¼─Ū├┤į┌╬║ĢxĢr(sh©¬)┤·Ą─╬─╚╦─½┐═éā╩Ūį§śėČ╚▀^š■ų╬³h┼╔ĀÄ(zh©źng)ČĘ─žŻ┐įŖ┼cŠŲėų«a(ch©Żn)╔·į§śėĄ─“╗»īW(xu©”)Ę┤æ¬(y©®ng)”─žŻ┐

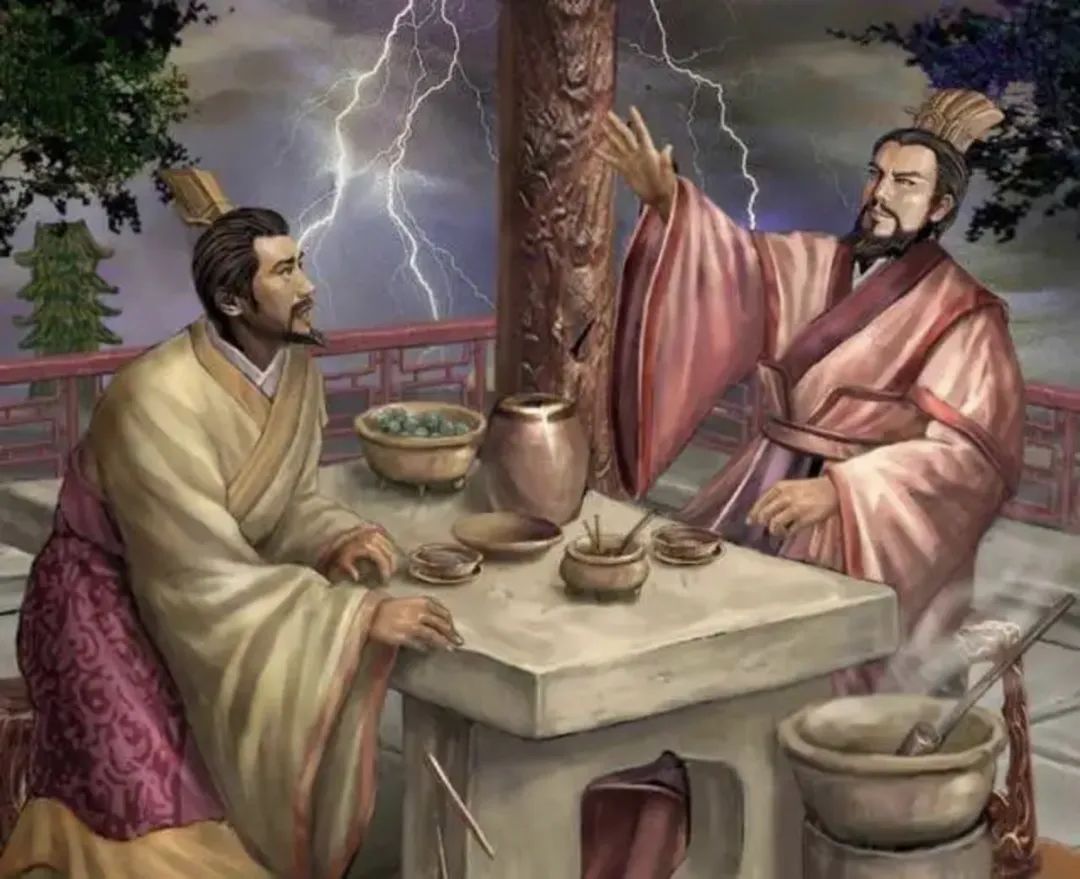

╬║Ģx╬─īW(xu©”)Ęų×ķÄū┤¾┴„┼╔Ż¼ę╗éĆ(g©©)╩Ūęį▓▄╩ŽĖĖūėĄ─š■ų╬╝»łF(tu©ón)×ķ║╦ą─Ą─Į©░▓╬─īW(xu©”)Ż¼Įy(t©»ng)ŅI(l©½ng)ų°Į©░▓Ų▀ūė║═┼«įŖ╚╦▓╠╬─╝¦Ż¼’L(f©źng)Ė±ęį“┐Č┐«▒»ø÷Ż¼ŪÕą┬äéĮĪ”×ķų„ę¬╠ž╔½Ż╗┴Ēę╗éĆ(g©©)╩Ūęį╚Ņ╝«Īó’·┐ĄĄ╚×ķ┤·▒ĒĄ─ų±┴ųŲ▀┘tĄ─š²╩╝╬─īW(xu©”)Ż¼ęįų±┴ųŲ▀┘t×ķų„Ż¼ų„Åł“įĮ├¹Į╠Č°╚╬ūį╚╗”Ż¼╝┤╠°│÷Ė„ĘNé„Įy(t©»ng)Ą─╩°┐`Ż¼╚╬ė╔╚╦ąįĄ─ūįė╔░l(f©Ī)š╣Ż╗▀Ćėąę╗éĆ(g©©)Š═╩Ū╔Į╦«╠’ł@įŖ╚╦╠š£Y├„ĪŻ╦¹éāļm╚╗╬─īW(xu©”)ų„Åł▓╗═¼Ż¼’L(f©źng)Ė±Õ─«ÉŻ¼Ą½╩ŪČ╝╩ŪęįŠŲ×ķ“Į═─Ė”ę²░l(f©Ī)Ą─╝čū„Ż¼į┌╦¹éāĄ─“ŠŲįŖ”ųą╗“ļ[╗“¼F(xi©żn)Ąž┴„┬Č│÷┴╦╦¹éāī”(du©¼)Ģr(sh©¬)┤·Ą─ŪķĖąĪŻ

╬ęéāūŅ╩ņŽżĄ─Š═╩Ū▓▄▓┘Ą─ĪČČ╠ĖĶąąĪĘŻ¼Ė±š{(di©żo)┐Č┐«▒»ø÷Ż¼╔Ņ│┴ą█ēčĪŻķ_Ų¬Ż║“ī”(du©¼)ŠŲ«ö(d©Īng)ĖĶŻ¼╚╦╔·Äū║╬Ż┐”╦³▒Ē▀_(d©ó)Ą─╩Ū▓▄▓┘Ą─š■ų╬įĖ═¹║═╚╦╔·▒¦žō(f©┤)Ż¼ęį╝░ų╬└Ēć°╝ęĪó╔ńĢ■(hu©¼)Ą─└ĒŽļ║═ž¤(z©”)╚╬ĪŻ“Ų®╚ń│»┬ČŻ¼╚ź╚š┐ÓČÓ”Ż¼ļm╚╗įŖ╚╦Ėą┐«╔·├³ėąŽ▐Ż¼Ą½▓ó▓╗ūī╚╦ėXĄ├Ž¹│┴Ż¼Š┐ŲõįŁę“Ż¼Š═į┌ė┌╦¹Ą─“ī”(du©¼)ŠŲ«ö(d©Īng)ĖĶ”——š²╩ŪŠŲ┴”Ą─║µ═ąŻ¼╩╣įŖ╚╦Ą─┐«ć@Ą├ęį╔²╚AĪŻŠŲ│╔×ķ╦¹éāšJ(r©©n)ūR(sh©¬)ūį╬ęŻ¼▓óįćłD│¼įĮūį╬ęĄ─╩ųČ╬║═╣żŠ▀ĪŻ“║╬ęįĮŌænŻ┐╬©ėąČ┼┐Ą”Ż¼▒Ń╩Ū“╬║Ģx’L(f©źng)Č╚”Ą─šµīŹ(sh©¬)īæšš——│┴─ńŠŲųąĪó¤o×ķČ°╚╬ąį▀^Č╚ÅłōP(y©óng)ūįė╔ĪŻ

╦Š±R╩Žę╗ūÕ┤█ÖÓ(qu©ón)│╔╣”Ż¼ė├Ģx╚Ī┤·┴╦╬║Ż¼ū°ŽĒ┴╦╚²ć°Ą─│╔╣¹ĪŻ×ķ┴╦ņ¢╣╠š■ÖÓ(qu©ón)Ż¼ī”(du©¼)▓╗┐ŽÜwĒśĄ─╬─╚╦š╣ķ_┴╦Üł╚╠Ą─Üó┬ŠŻ¼’·┐Ąę“?y©żn)ķ╩Ū▓▄╬║Ą─┼«ą÷Ż¼ėų▓╗┐Žį┌╦Š±Rš■ÖÓ(qu©ón)Ž┬ū÷╣┘Ż¼įŌĄĮ╦Š±RščĄ─╝Ą║▐Ż¼į┘╝ė╔Ž╝ķ│╝ńŖĢ■(hu©¼)Ą─═Ų▓©ų·×æŻ¼ūŅĮKę╗┤·╬─īW(xu©”)╝ę║═궜Ę╝ę┬õĄĮ▒╗╣½ķ_╠Ä╦└Ą─Ž┬ł÷(ch©Żng)ĪŻ╬─╚╦éāĮø(j©®ng)Üv┴╦▀^ė┌▌pęūĄ─╔·ļx╦└äeŻ¼Ė─ūā┴╦─ŪéĆ(g©©)Ģr(sh©¬)Ų┌Ą─š▄īW(xu©”)ė^Ż¼╦¹éāūĘŪ¾ĮĶŠŲüĒ╠ė▒▄¼F(xi©żn)īŹ(sh©¬)Ż¼š╣¼F(xi©żn)ūį╬ęĪŻ

ĪČ╩└šfą┬šZ·╚╬šQŲ¬ĪĘėą▀@śėĄ─ėø▌dŻ║“├¹╩┐▓╗▒žĒÜŲµ▓┼Ż¼Ą½╩╣│ŻĄ├¤o╩┬Ż¼═┤’ŗŠŲŻ¼╩ņūxĪČļx“}ĪĘŻ¼▒Ń┐╔ĘQ├¹╩┐ĪŻ”į┌╬║ĢxĢr(sh©¬)Ų┌Ż¼╚ń╣¹Žļꬫö(d©Īng)├¹╩┐Ż¼▓╗ę╗Č©Ģ■(hu©¼)ėą╩▓├┤Ųµ╠žĄ─▓┼╚AŻ¼ų╗ę¬─▄║╚ŠŲŻ¼─▄▒│šbĪČļx“}ĪĘŠ═┐╔ęį┴╦ĪŻ▀@ŠõįÆļm╚╗ėąš{(di©żo)┘®Ą─╬ČĄ└Ż¼ģsĘ┤æ¬(y©®ng)│÷┴╦«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)Ą─╔ńĢ■(hu©¼)ī”(du©¼)’ŗŠŲĄ─ųžęĢĪŻ

Üł┐ßČ°Ė╗ėą„╚┴”Ą─╬║ĢxĢr(sh©¬)┤·Ż¼«a(ch©Żn)╔·┴╦ę╗éĆ(g©©)╠ž╩ŌĄ─├¹╩┐╚║¾wŻ¼╚ń╣¹šfĘ┼╚╬Č°ūįė╔╩Ū╬║Ģx’L(f©źng)Č╚Ą─╦╝Žļ║╦ą─Ż¼×t×ó▓╗╚║Īó’hę▌ūįĄ├Š═╩Ū═Ōį┌Ą─Š½╔±ÜŌ┘|(zh©¼)ĪŻ╬║Ģx’L(f©źng)Č╚Ą─ę╗éĆ(g©©)ųžę¬Ą─Ą└Š▀║═Ž¾š„Š═╩Ū“ŠŲ”ĪŻšfŲŠ▀éõ╬║Ģx’L(f©źng)Č╚Ą─├¹╩┐Ż¼╬ęéā꬚fā╔éĆ(g©©)╚╦ĪŻ

ę╗éĆ(g©©)╩Ūäó┴µŻ¼äó┴µėą▓┼╚A╔├ķL(zh©Żng)▐qšōŻ¼Ą½╩Ūę“?y©żn)ķ▓╗ØM«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)Ą─š■ų╬Łh(hu©ón)Š│Ż¼ė┌╩Ū├┐╠ņČ╝╩ŪūĒŠŲĄ─śėūėŻ¼▒╗╩└╚╦ĘQ×ķ“ūĒ║Ņ”ĪŻäó┴µķL(zh©Żng)Ą─╩▌ąĪŻ¼ėąę╗┤╬į┌Įų╔Žę“?y©żn)ķ║╚ŠŲ║═ę╗éĆ(g©©)ēčØh░l(f©Ī)╔·┴╦┐┌ĮŪŻ¼ēčØhōP(y©óng)Ų╚ŁŅ^ę¬ūß╦¹Ż¼äó┴µŠÅŠÅĄ─šfŻ║─Ń┐┤╬ęéĆ(g©©)ūė░½ąĪŻ¼╔Ē╔Žėų╩▌Ą─Ž±ļu└▀ę╗śėŻ¼─ŃĄ─╚ŁŅ^ę¬┬õĄĮ──└’─žŻ┐ēčØh┐┤┴╦┐┤äó┴µŻ¼ą”ų°Ę┼Ž┬┴╦╚ŁŅ^ĪŻäó┴µĄ─Ų▐ūėä±╦¹ĮõŠŲ░╔ĪŻäó┴µŽļŽļšfŻ║ŠŲ▓╗╩Ū╬ęę╗éĆ(g©©)╚╦šfĮõŠ═ĮõĄ─ĪŻ─Ń╚ź┘Ią®ŠŲ╚ŌüĒŻ¼╬ꎓ╔±╣ĒČ\Ėµ░l(f©Ī)╩─Ż¼╬ęę¬ĮõŠŲĪŻė┌╩ŪŲ▐ūė░čŠŲ╚Ō╣®į┌╔±Ū░Ż¼äó┴µ╣“ų°šfŻ║“╠ņ╔·╬ęäó┴µŻ¼ŠŲ╩Ū╬ęĄ─├³ĪŻę╗┤╬║╚ę╗§·Ż¼╬ÕČĘŽ¹ŠŲ▓ĪĪŻŗD╚╦ų«čį▐oŻ¼Ū¦╚f▓╗─▄┬ĀĪŻ”šf═Ļ─├ŲŠŲ╚ŌŠ═│į║╚ŲüĒŻ¼Ņj╚╗ūĒĄ╣┴╦ĪŻ╬║ĢxĢr(sh©¬)Ų┌Ą─├¹╩┐┤¾ČÓČ╝╩Ū─▄║╚─▄īæŻ¼Ą½╩Ūäó┴µų╗┴¶Ž┬ę╗Ų¬ĪČŠŲĄ┬Ē×ĪĘĪŻ

┴Ēę╗éĆ(g©©)╩Ū╚Ņ╝«Ż¼╚Ņ╝«▒╗╚╦ĘQū÷“ŪÓ░ūč█”Ż¼╦¹ė÷ĄĮį„É║Ą─╚╦Š═Ģ■(hu©¼)ĘŁŲ░ūč█┐┤╚╦Ż¼ė÷ĄĮŽ▓ÜgĄ─╚╦Š═ė├║┌č█Š”┐┤╚╦ĪŻ║¾üĒėą║▄ČÓįŖ╚╦ę²ė├╚Ņ╝«Ą─▀@ę╗éĆ(g©©)╠žąįüĒ▒Ē▀_(d©ó)ė÷ĄĮų¬╝║Ģr(sh©¬)Ą─ÜgŽ▓ų«ŪķŻ¼╚ń³S═źłį(ji©Īn)Ą─“ųņŽęęč×ķ╝č╚╦Į^Ż¼ŪÓč█┴─ę“├└ŠŲÖM”Ż©ĪČĄŪ┐ņķwĪĘŻ®Īó╝{╠mąįĄ┬Ą─“ŪÓč█Ė▀ĖĶŠŃ╬┤└Ž”Ż©ĪČĮ┐|Ū··┘ø(z©©ng)┴║Ę┌ĪĘŻ®ĪŻ═§▓¬į┌ĪČļ°═§ķwą“ĪĘųąėąę╗ŠõŻ║“╚Ņ╝«▓■┐±Ż¼žMą¦ĖF═Šų«┐▐ĪŻ”į┌ļU(xi©Żn)É║Ą─š■ų╬Łh(hu©ón)Š│ųąŻ¼╚Ņ╝«ęįŠŲ┘IūĒŻ¼č┐±▒▄╩└Ż║“Ģr(sh©¬)┬╩ęŌ¬Ü(d©▓)±{Ż¼▓╗ė╔ÅĮ┬ĘŻ¼▄ć█E╦∙ĖFŻ¼▌mæQ┐▐Č°Ę┤ĪŻ”Ż©ĪČĢxĢ°·╚Ņ╝«é„ĪĘŻ®╬─╚╦ā╚(n©©i)ą─Ą─▒»æŹ║═ė¶ĮY(ji©”)╝┤╩╣╩ŪŠŲę▓¤oĘ©╚½▓┐Ž¹Ū▓│÷╚źŻ¼ų╗ę¬ė├╣įÅł┴ĒŅÉĄ─ąą×ķ╚ź╗»ĮŌĪŻ

į┌─ŪéĆ(g©©)’L(f©źng)ėĻ╚ń╗▐Ą─Üqį┬ųąŻ¼╬║ĢxĄ─╬─╚╦éāī”(du©¼)š■ų╬Ū░═Š═Ļ╚½▓╗ł¾(b©żo)ŽŻ═¹║¾Ż¼▐D(zhu©Żn)Č°ī”(du©¼)’ŗŠŲĄ─Łh(hu©ón)Š│Īóī”(du©¼)ū├Ą─ī”(du©¼)Ž¾ęį╝░’ŗŠŲĄ─ĘĮ╩ĮČ╝ėąų°¬Ü(d©▓)╠žĄ─ūĘŪ¾ĪŻ

į┌Łh(hu©ón)Š│╔ŽŻ¼ū±čŁ┤║’ŗę╦Į╝Ż¼Ž─’ŗę╦═źŻ¼Ū’’ŗę╦ų█Ż¼Č¼’ŗę╦╩ęŻ¼ę╣’ŗę╦į┬Ą─įŁätŻ¼Ūęę¬Ū¾ūįė╔Üg│¬Ż¼ā×(y©Łu)č┼Å─╚▌ĪŻīó╠ņĄžĪóūį╚╗║═╚╦╚┌×ķę╗¾wŻ¼▓┼╦Ń▓╗žō(f©┤)▀@▒ŁųąĄ─├└ŠŲĪŻ

į┌ī”(du©¼)ū├ų«╚╦╔ŽŻ¼╠š£Y├„Ą─ĪČöM╣┼ĪĘŲõ╚²“╚š─║╠ņ¤oįŲŻ¼┤║’L(f©źng)╔╚╬ó║═ĪŻ╝č╚╦├└ŪÕę╣Ż¼▀_(d©ó)╩’║©ŪęĖĶĪŻ”╝tąõŽÓ░ķŻ¼├└ŠŲ╠ĒŽŃŻ¼Į╗ŽÓ▌xė│ĪŻ╗“š▀ÄūéĆ(g©©)ō┤Į╗║├ėčę“?y©żn)ķļxäeĪóÜgŠ█į┌ę╗ŲęįŠŲ×ķ├ĮĮķŻ¼═©Ž³▀_(d©ó)Ą®ĪŻ

į┌’ŗŠŲĘĮ╩Į╔ŽŻ¼ätĖ³╩ŪūĘŪ¾ŪÕšä¤o×ķĄ─Š│ĮńĪŻŪ┘╔¬║═°QĪóįŖį~╣▓┘pŻ¼▓╗╚źŽļ═ŌĮńĄ─╝ŖĀÄ(zh©źng)Ż¼īÄįĖ│┴ūĒį┌▀@║å(ji©Żn)å╬Č°└ĒŽļĄ─╔·╗ŅĘšć·ųąĪŻ

╬║Ģx├¹╩┐│ń╔ąŪÕč┼Ą─šä?w©┤)ōŻ¼╠ō¤o┐~ŠśĄ─ą■└ĒĪŻ╦¹éāĄ─š▄īW(xu©”)╦╝Žļ╩Ūęį└ŽŪf×ķ╗∙ĄA(ch©│)Ą─ą■īW(xu©”)ĪŻ┼cé„Įy(t©»ng)╚Õ╝ę╦╝ŽļŽÓ▒╚Ż¼╚ÕīW(xu©”)ūóųž¼F(xi©żn)īŹ(sh©¬)Ż¼ę¬Ū¾ŃĪ╩žČYĮ╠Ż¼ÅŖ(qi©óng)š{(di©żo)×ķ╔ńĢ■(hu©¼)×ķ╚║¾wĄ─ų¬Ųõ▓╗┐╔×ķČ°×ķų«Ą─ĘeśOģó┼cŠ½╔±ĪŻČ°ęį└ŽŪf×ķ╗∙ĄA(ch©│)Ą─ą■īW(xu©”)ät▓╗═¼Ż¼╦³ūĘŪ¾Ą─╩Ū¤oė¹¤oŪ¾Ż¼ūį╬ę╚╦ąį║═╚╦Ė±Ą─śOČ╚ūįė╔ĪŻČ°╬║Ģx╬─╚╦Ą─▀@éĆ(g©©)╠ž³c(di©Żn)Ą─ą╬│╔įŁę“╩Ū┼c«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)Ą─╔ńĢ■(hu©¼)š■ų╬Łh(hu©ón)Š│├▄▓╗┐╔ĘųĄ─Ż¼ę“?y©żn)ķą█ą─ēčųŠį┌¼F(xi©żn)īŹ(sh©¬)ųą¤oĘ©īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)Ż¼ų╗─▄Ę┼Śē└ĒŽļ▐D(zhu©Żn)Č°ūĘŪ¾╚╦ąįĄ─ūŅ┤¾ūįė╔ĪŻ

üĒį┤Ż║ųą═ŌŠŲśI(y©©)Ż¼╚ńėąŪųÖÓ(qu©ón)šł(q©½ng)┬ō(li©ón)ŽĄäh│²ĪŻ

ȧ╣½ŠW(w©Żng)░▓éõ 42011102001131╠¢(h©żo)

ȧ╣½ŠW(w©Żng)░▓éõ 42011102001131╠¢(h©żo)